200以上 室町時代 髪型 571472

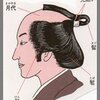

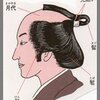

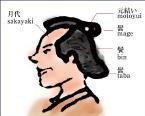

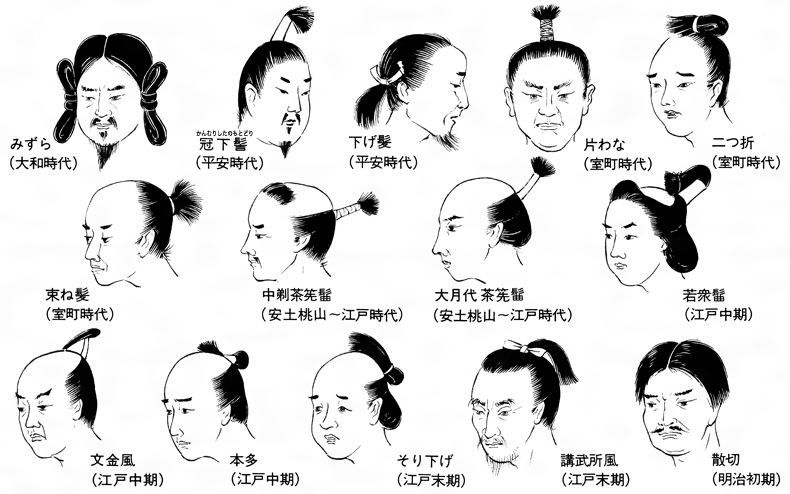

わかりやすく解説! これだけ見れば和装結婚式での髪型もばっちり♪ ヘアスタイル 更新 公開 結婚式のヘアスタイル、和装の場合ってどんなものがあるのでしょうか。 最近はお色直しで和装にする人や、神前式で結婚式をする人も多い南北朝時代 室町・戦国時代 薙刀・長巻・槍 - 南北朝時代の甲冑 - 1.南北朝時代の大鎧 佩楯・大立挙・草履; 室町時代や江戸時代後期に流行した髪型。 月代を剃らずに頂で髪を結うことをいい、手間がかからずかなりお手軽です。 医者や学者などに多く、江戸時代後期には庶民の間にも普及していきました。坂本龍馬などが総髪で有名ですね! 茶筅髪(ちゃせんがみ)

1

室町時代 髪型

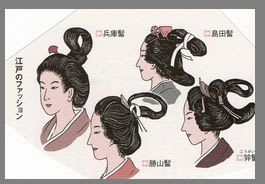

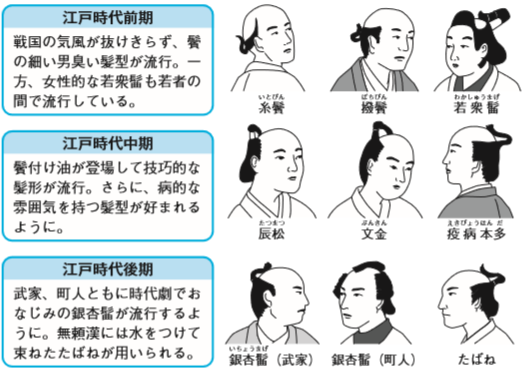

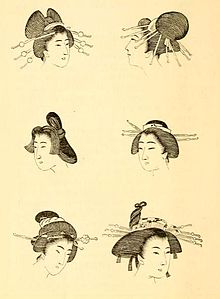

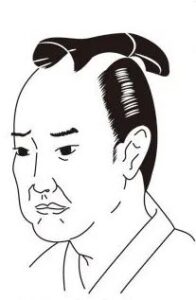

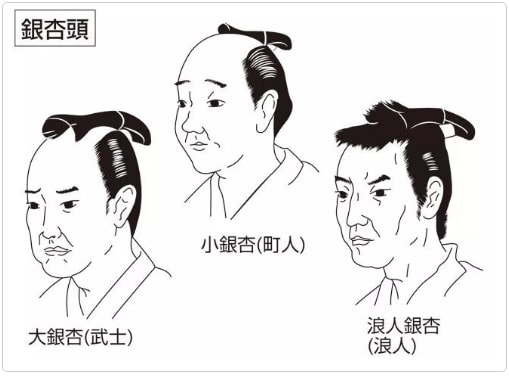

室町時代 髪型-現在私たちがちょんまげと呼んでいる髪型は 大銀杏 という髷の一種、お相撲さんがしているあの髪型のことです。 髷とはもともと 髻(もとどり) から派生したものです。 髻とは頭髪を頭上に集めて束ねた部分のことで、飛鳥時代以降に冠をつける際に江戸時代前期 男性の髪型はひっつめで、後の銀杏髷に近い形が主流。 女性の髪型は立兵庫、元禄島田、元禄勝山等、細長い髪型が主流で、髱も鴎髱、鶺鴒髱等、後ろに突き出す形が流行した。 江戸時代中期 男性の髪型は本多髷が主流。 女性の髪型は灯籠鬢という、横に張り出し、透けた

室町 安土桃山時代 2 髪型 生活 世界の髪型美術館 髪型の歴史

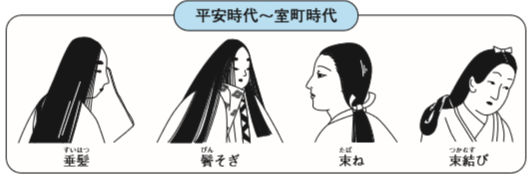

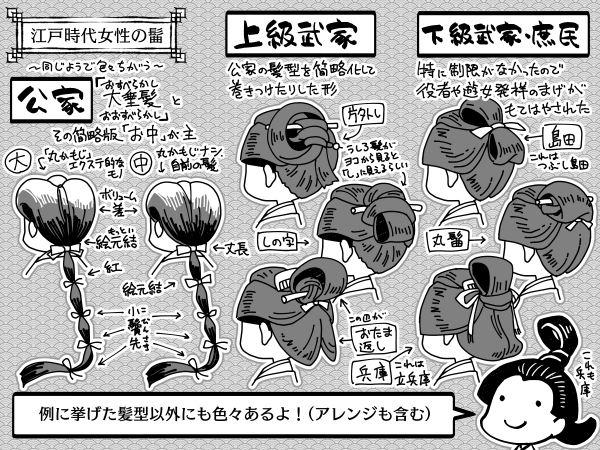

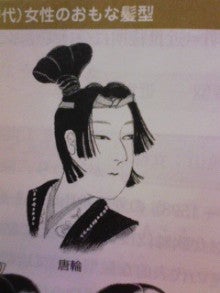

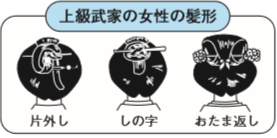

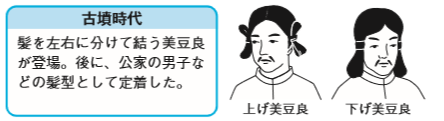

安土・桃山時代のころから結われた 髪型。 たぼ 髱に膨らみを持たせた かもめたぼ 鷗髱が 元禄頃まで結われた。 《 ひょうごまげ 兵庫髷》 中国女性の髪型を 模倣した からわまげ 唐輪髷が 変化した髷。摂津 国兵庫の遊女が結 い始めたという説 がある髪型は人に見せられない 髪型は実際に文献や図面資料に見られることはほとんどありません。冠や烏帽子を人前で外すことはいわば 人前で下着(パンツ)を脱ぐぐらい恥 だったからです。 ただし自宅や親しい人との寛いだ場では冠や烏帽子を外すこともあったとされます。美豆良(みずら) 古墳時代・大和時代 男性の髪型 垂髪(たれがみ) 古墳・大和時代~平安・鎌倉・室町時代 一般女子 頭上一髻(ずじょういっきつ) 奈良時代~平安時代初期 男女(身分)で髻の大きさ等に違いあり 頭上二髻(ずじょうにきつ) 奈良時代~平安時代 主に女性

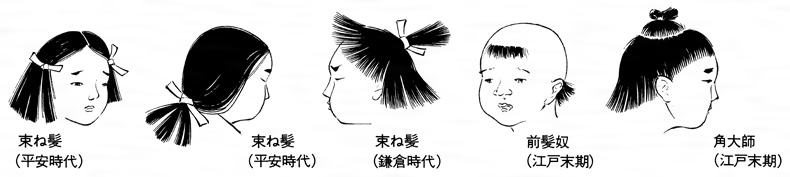

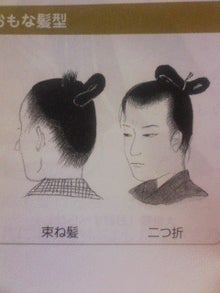

江戸時代のエコ意識がここに現れていますね。 ⑥農民の髪型 (丁髷 出典:Wikipedia) 江戸時代ではほとんどの人がちょんまげでした。 たとえ武士だろうが商人だろうが農民だろうが全員ちょんまげでした。 室町時代に結われるようになった「二つ折り」と同じ型。 刷毛先(はけさき)が銀杏のように末広に広がっていました。 江戸の初期には武家や一般庶民にまで幅広く結われ、若者は髷が長く太く、年配になると髷は短く細くなっていきました。 蝉折・・・22〜23歳以上が結う髪型。 下げ上げ 下げ下とほぼ同じ結い方で、一(いち)に紫の紐をかけたもの。武家から移って来た髪形ですが、武家の下げ上げとは形が違いました。17〜8歳から22〜3歳までの髪型です。 つぶ髷 女官見習いが結う島田髷。

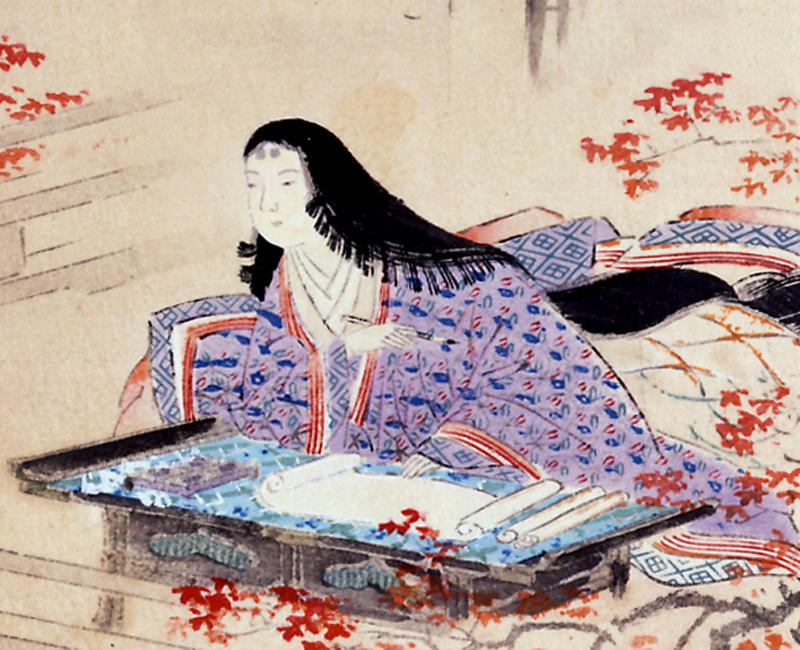

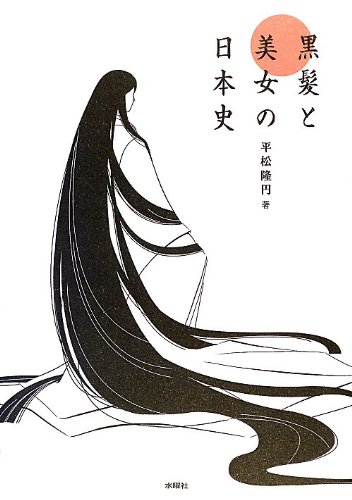

垂髪(すいはつ) 一番はじめにお話するのは、日本髪が登場する以前の髪型、「垂髪(すいはつ)」です。 「垂髪」とは、文字通り"垂らした髪"のこと。 イメージするなら、源氏物語絵巻に登場する貴族女性の髪型です。 平安時代、貴族の女性〔室町時代後期〕写 1軸 縦296cm <WA3118> 国立国会図書館デジタルコレクション 兄頼朝に追われ都落ちした源義経、弁慶らの一行が、奥州平泉の秀衡館に到着するまでの物語。婦女結髪模型、14種 い 平安時代 下げ髪垂髪 公家堂上方に用いられる。 ろ 室町時代 下げ髪垂髪 高級武家方に用いられる。 は 桃山時代 下げ髪垂髪 高級武家方に用いられる。 に 江戸時代中期 唐輪 中国婦人の髪の模倣で一部の人達に用いられ

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

日本 髪型の変遷 Naoya カナット通信 Kanatt Blog

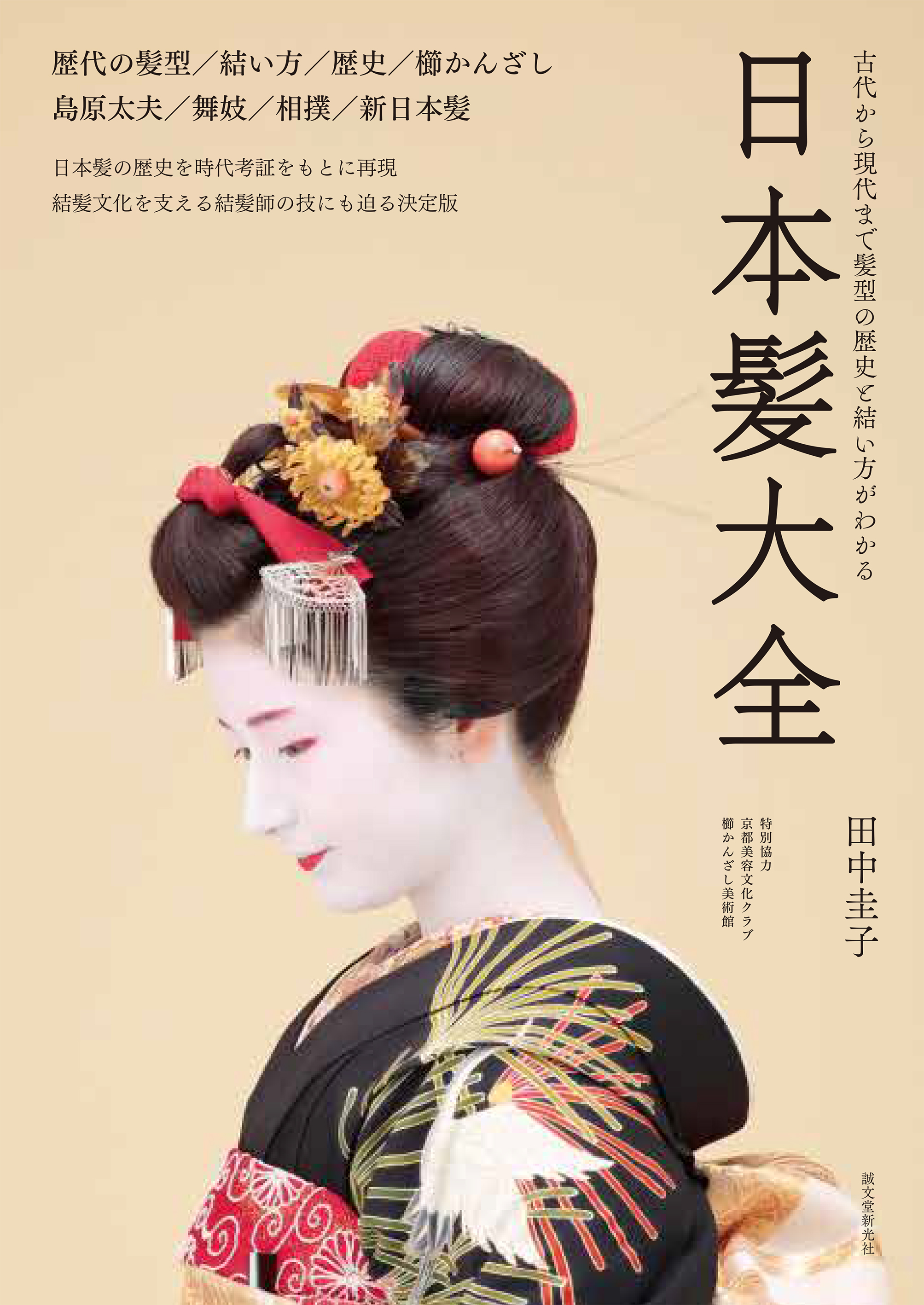

室町時代 までは男性の一般的な髪型であった。 江戸時代 前期からは男性の 神官 や 儒学者 、 医者 の髪型として結われ始め、江戸時代後期には 武士 の間でも流行した。Amazonで田中 圭子の日本髪大全 古代から現代までの髪型の歴史と結い方がわかる。アマゾンならポイント還元本が多数。田中 圭子作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また日本髪大全 古代から現代までの髪型の歴史と結い方がわかるもアマゾン配送商品なら通常配送無料。南北朝時代の兜 筋兜と笠錏 2.南北朝時代の胴丸 折冠式の袖・喉輪 3.南北朝時代

ちょんまげ 丁髷 はなぜあの髪型 名前の由来や起源 種類など解説 雑学サークル

日本髪 Wikiwand

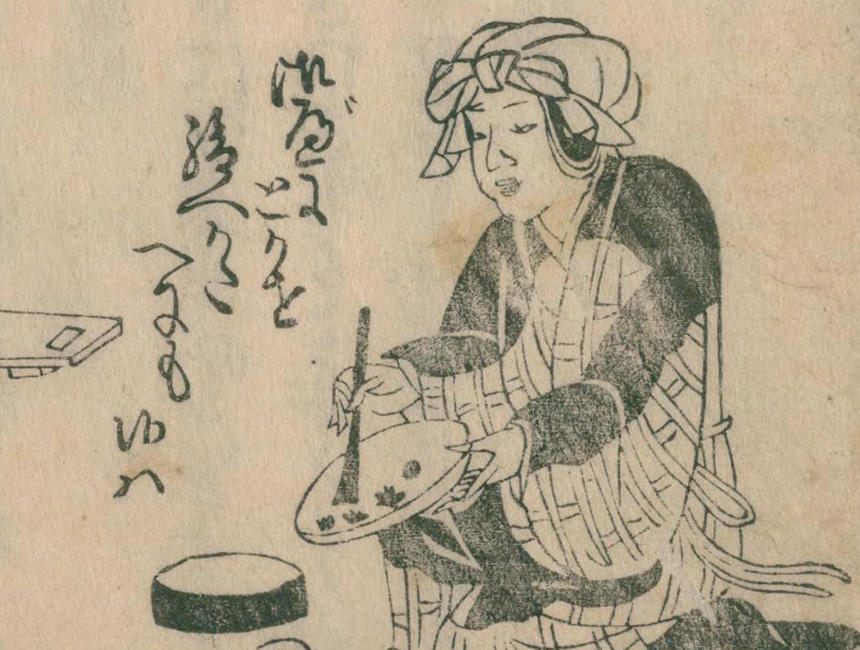

煙草は室町時代末から安土桃山時代ごろ に西洋から持ち込まれ、庶民に普及するの は江戸の中期頃です。喫煙する女性は遊女 が中心で、浮世絵には煙管を片手にしなや かにたたずむ姿が数多く描かれ、艶を演出 する道具として浸透していきました。 日本髪 階層・職業別 公家・貴族・皇族 女官の髪型の一例。『歴世女装考』より尼削ぎ(あまそぎ):平安時代の尼僧か童女の髪形。大垂髪(おおすべらかし):平安から近世にかけての貴族や大名家などの女性の髪形。おすべら社会的・文化的な背景を述べておきたい。日本人の髪型は時代とともに大きく 変化し、それにつれ、整髪に使用された道具、髪油や飾りも発展し、洗髪の容 易さも変化をしていった。 3 平安時代の貴族文化から女性の髪型は自然の垂れ髪となり、室町時代

戦国時代

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

日本大百科全書(ニッポニカ) 髪形の用語解説 美容、衛生上の立場や、晴、褻(け)の儀式などの生活上の変化に応じて整える、男女の髪の形。有史以前から世界各国の民族は、それぞれ特徴をもった髪形を整えていたことはいうまでもない。しかし、女性が産業界に進出するようになると結い上げない垂髪は 平安時代 中期から 室町時代 にかけ、貴族・武家の婦人に一般的であった髪型で、 安土桃山時代 から 江戸時代 に結髪が流行るまでは、ほとんどの成人女子がこの髪型だった(長い髪は労働の邪魔になるので、庶民は普段は適当に束ねて布を巻いていた)。各時代の衣裳一覧ページです。 た 鎌倉時代 大紋だいもんをつけた武士 平安時代 烏帽子太刀をつけた白拍子 古墳時代 短甲をつけた武将 奈良時代 頂巾・比礼をつけた歌垣の女 平安時代 附けものをつけた水干を着ている放免 鎌倉時代 つぼ装束に袿をかづいた旅姿

一寸海溝日記裏面的中國服飾 唐代女性髮型篇 Hang 新浪博客

公家の結髪 Edononihongami

髪形とは コトバンク

ニッポン化粧ヒストリー 第2回 江戸のヘアカタログ 遊女から生まれるトレンド Miraibi

和服

美しき日本の伝統的な髪型を写真とともに解説 日本髪大全 刊行のお知らせ 株式会社誠文堂新光社のプレスリリース

日本の結髪の歴史

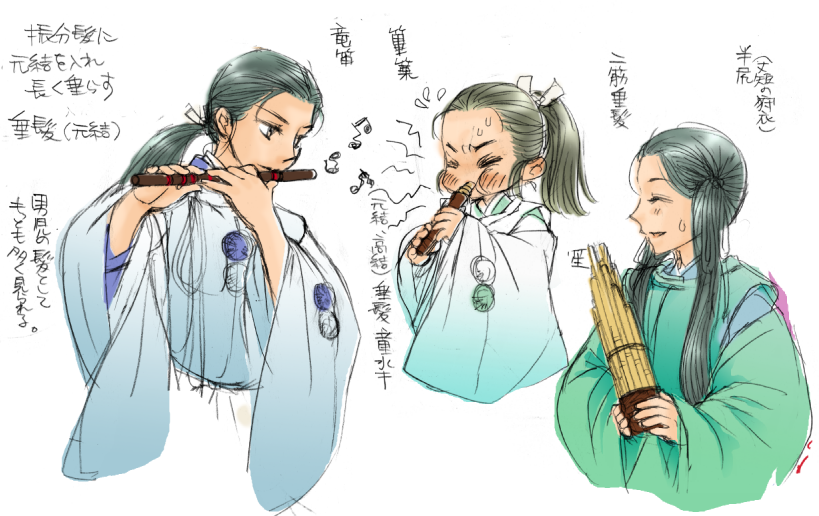

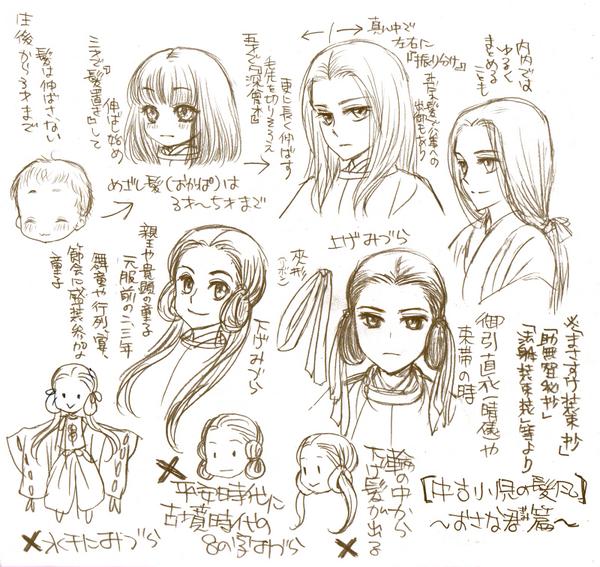

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

垂髪 すいはつ ポーラ文化研究所

平安時代前 室町時代までのヘアスタイル 女性の立場からの女性美

かつらの歴史 第6回 能や歌舞伎のかつら ウィッグ日本史 カミわざ

刀剣ワールド 室町時代の服装とは

原始化粧から伝統化粧の時代へ Br 鎌倉 南北朝 室町 安土桃山時代1 武家社会へ新たな化粧文化の現れ ポーラ文化研究所

江戸の庶民の朝から晩まで 第2章 江戸のファッション 2 どんな服装や髪形をしていたか 私の俳句 川柳 動画 日記 絵手紙 皆で470歳

室町 安土桃山時代 2 髪型 生活 世界の髪型美術館 髪型の歴史

江戸時代 女性 髪型 イラスト Khabarplanet Com

1

崩れやすそう 横に張り出した髪型 どうやって作っていたの お江戸女子の流行ヘアを徹底解剖 和樂web 日本文化の入り口マガジン

江戸時代 4 女性の髪型 1800年代 世界の髪型美術館 髪型の歴史

日本の結髪の歴史

日本髪 Wikipedia

3

丁髷 ちょんまげ の種類を徹底解説 Wabi Sabi

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

日本の結髪の歴史

江戸時代 女性 髪型 種類 Khabarplanet Com

日本の男子の髪型はどのように変化したのでしょうか 歴史コ Yahoo 知恵袋

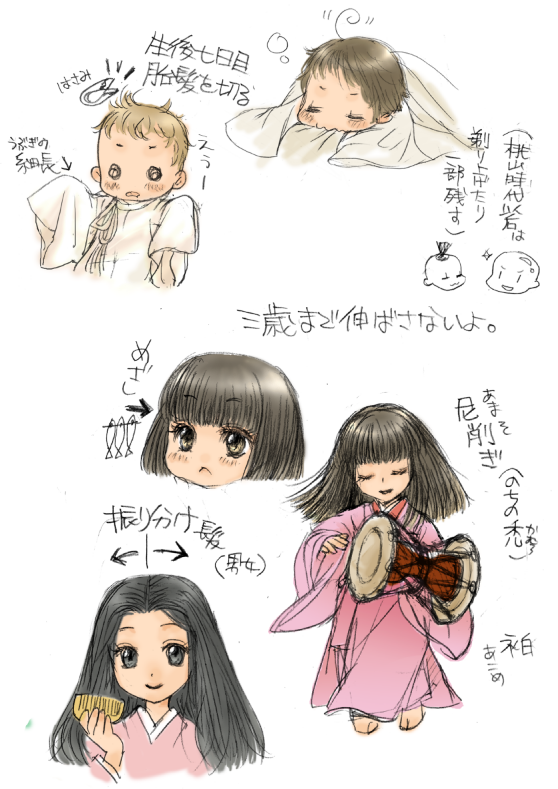

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

日本のヘア ファッション サワの美容保健塾

平安時代から始まった 大垂髪 は変化していた レトロ雑貨のブログ

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

立兵庫 Wikipedia

江戸時代以前の人も現代のようなヘアスタイルはあったのでしょうか Yahoo 知恵袋

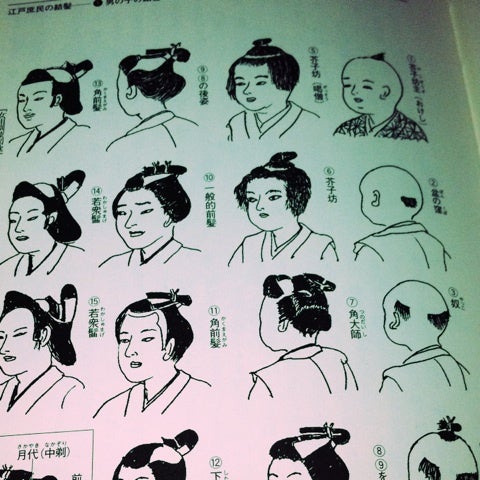

江戸時代 3 子供の髪型 世界の髪型美術館 髪型の歴史

鎌倉時代 1 世界の髪型美術館 髪型の歴史

室町時代のtwitterイラスト検索結果 古い順

日本髪 Wikipedia

奈良時代 1 時代背景と髪型 世界の髪型美術館 髪型の歴史

ちょんまげの髪型 その面白い歴史や由来から種類まで徹底解説 子供と一緒に楽しく遊べる手作りおもちゃ

ファイル Higashiyamaden Hair Muromachi Rekise Jpg Wikipedia

江戸時代初期 Edononihongami

江戸時代の髪型と現代の盛り髪の共通点とは 黒髪と美女の日本史 ダ ヴィンチニュース

日本の結髪の歴史

弥生時代 1 謎という美学 世界の髪型美術館 髪型の歴史

室町 安土桃山時代 2 髪型 生活 世界の髪型美術館 髪型の歴史

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

日本のヘア ファッション サワの美容保健塾

公家女房冬の褻の装い 平安時代 和様の創製 日本服飾史 資料 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

室町 時代 文化 室町時代 Amp Petmd Com

公家の結髪 Edononihongami

日本のヘア ファッション サワの美容保健塾

髪形とは コトバンク

武士の髪型 なぜ武士はちょんまげ 丁髷 に月代 さかやき なのか 徳川家康公ファンの歴史ブログ

3

袍 うえのきぬ 追加補足 狩衣のこと 萎装束と強装束 冠下の髷 江戸時代の幼児の髪型 Twitter再録 一寸海溝日記 Ver 4 海溝 髷 江戸時代

髪型 ポーラ文化研究所

日本の結髪の歴史

室町 安土桃山時代 2 髪型 生活 世界の髪型美術館 髪型の歴史

茶筅髷とは コトバンク

Pin By Inuharu On Japan Japanese Hairstyle Historical Hairstyles Japanese Prints

時代かゞみ 城西大学 水田美術館 Josai University Mizuta Museum

日本の結髪の歴史

日本髪大全 古代から現代までの髪型の歴史と結い方がわかる 田中 圭子 本 通販 Amazon

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

4月5日は ヘアカットの日 明治時代 女性は簡単に髪を切れなかったって本当 ナンスカ

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

新しいコレクション 戦国 時代 女性 髪型

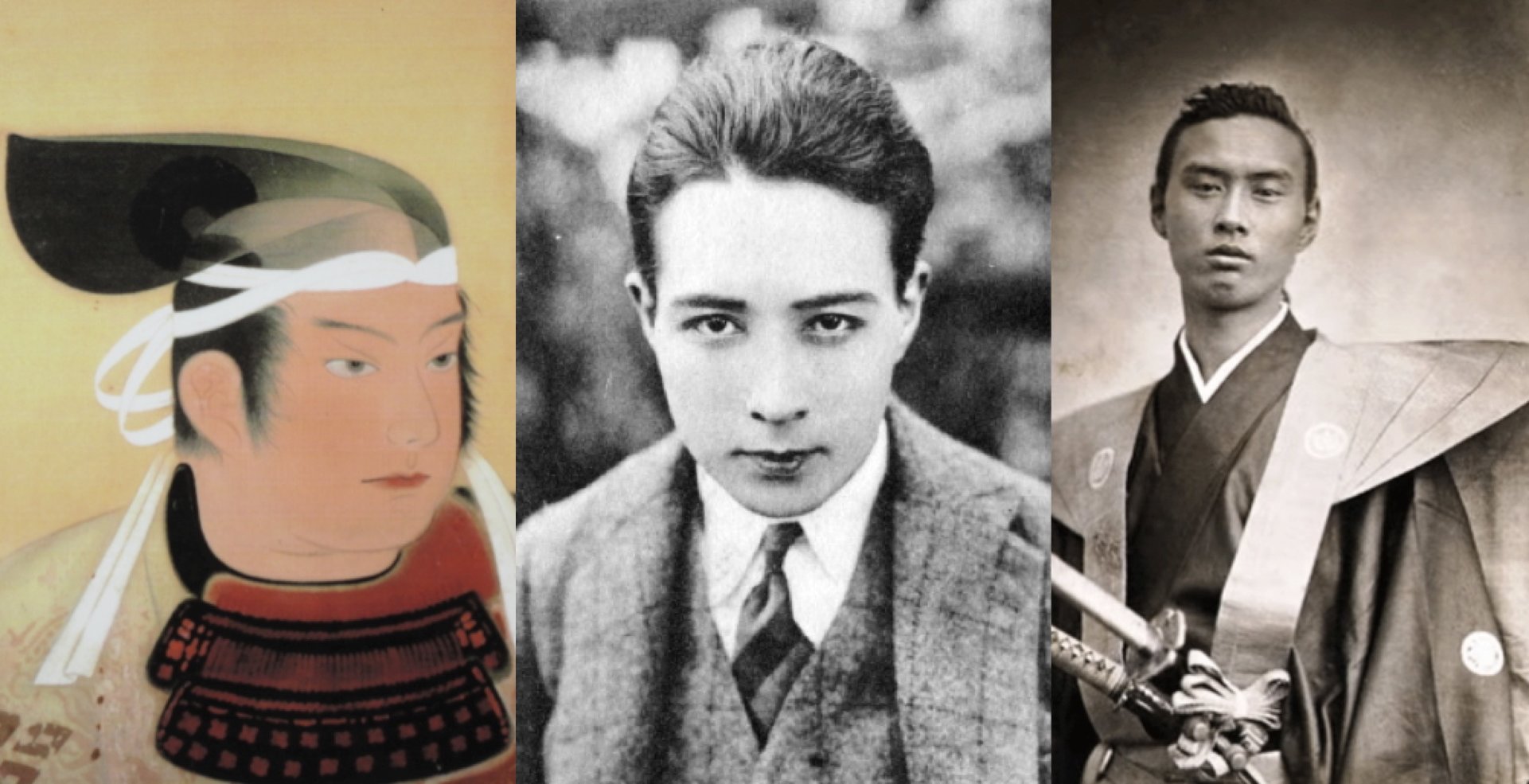

モテる理由は顔じゃない 古今東西 イケメン と呼ばれた男性たちの変遷 Trip Editor

東京時代 明治 3 美しき女性達 世界の髪型美術館 髪型の歴史

戦国時代の女性の髪型は 垂れ髪のおすべらかし 下ろしている だそうですが 結婚 Yahoo 知恵袋

総髪 Wikipedia

黒衣 女性髪の歴史 1

最新 戦国 時代 髪型 ヘアスタイルギャラリー

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

日本の結髪の歴史

平安時代に 前髪ぱっつん の子供は存在しましたか 大和和紀の あさ Yahoo 知恵袋

史上1番のラクチン カワイイ着物は 室町時代にあった

日本のヘア ファッション サワの美容保健塾

F3 髪型図鑑 3f 其壱 垂髪 Sennokotsu

ニッポン化粧ヒストリー 第2回 江戸のヘアカタログ 遊女から生まれるトレンド Miraibi

ちょんまげ もののはじめblog

日本のヘア ファッション サワの美容保健塾

刀剣ワールド 室町時代の服装とは

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

日本の結髪の歴史

中古小児の髪風 まとめ 童子装束少し

みづら祭 中古小児の髪風 あっさり編 一寸海溝日記 Ver 4

歴史 時代ものを書く人必見 日本人の髪型 髷の歴史 パンタポルタ

笄髷 こうがいまげ ポーラ文化研究所

日本のヘア ファッション サワの美容保健塾

室町時代の武士や民衆のくらし 社会の部屋 学習教材の部屋

どのちょんまげが好き 男っぷりをあげる 江戸の人気ヘアコレクション 歴人マガジン

月代 さかやきまたはつきしろ とは ピクシブ百科事典

どのちょんまげが好き 男っぷりをあげる 江戸の人気ヘアコレクション 歴人マガジン

垂髪 すいはつ ポーラ文化研究所

室町 安土桃山時代 2 髪型 生活 世界の髪型美術館 髪型の歴史

江戸時代 髪型 種類 江戸時代 男の子 髪型

鎌倉時代 1 世界の髪型美術館 髪型の歴史

コメント

コメントを投稿